Nature:地震对河床沙的影响远比预期更大更久

在构造活跃的山区,大规模地震常常引发广泛的滑坡。这些滑坡将土壤和岩石搬运到河流系统中,抬高河床并增加洪水风险。同时,河流清除滑坡沉积物的过程对山地演变具有重要影响,且通过岩石侵蚀、风化和有机碳搬运,进而对全球碳循环产生影响。然而,地震引发的滑坡物质对河流到底有什么样的影响,特别是粗颗粒物质的搬运速率,由于很难准确测定,是一项国际性的挑战难题。

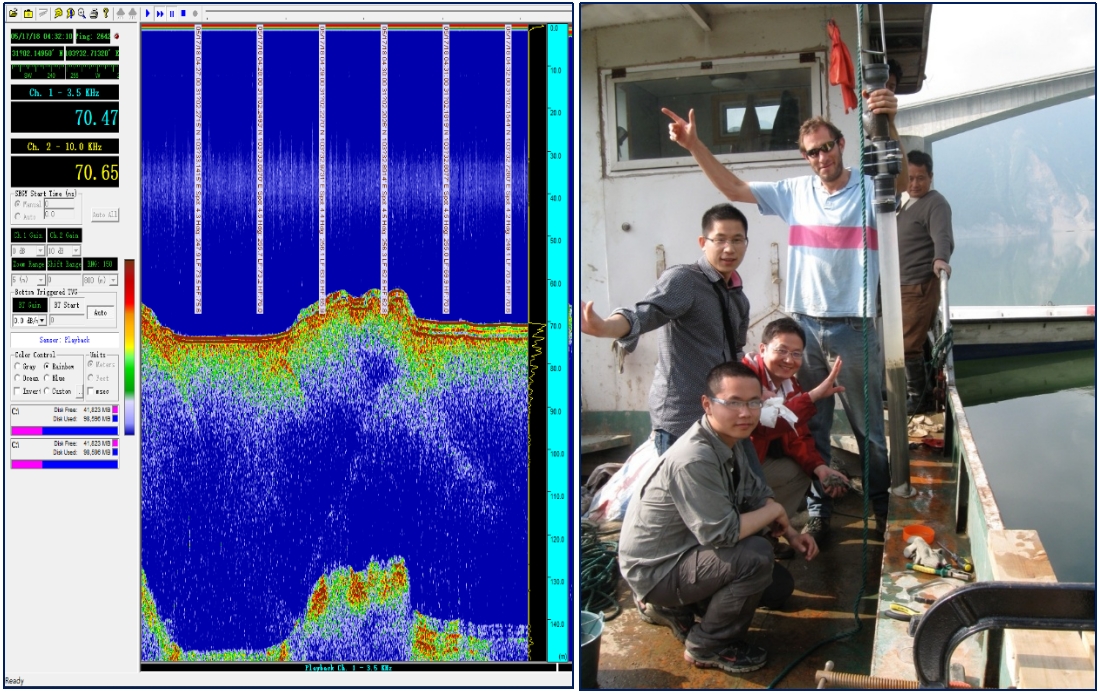

图1 中美科学家在紫坪铺水库开展沉积物声学扫描和岩心钻取工作

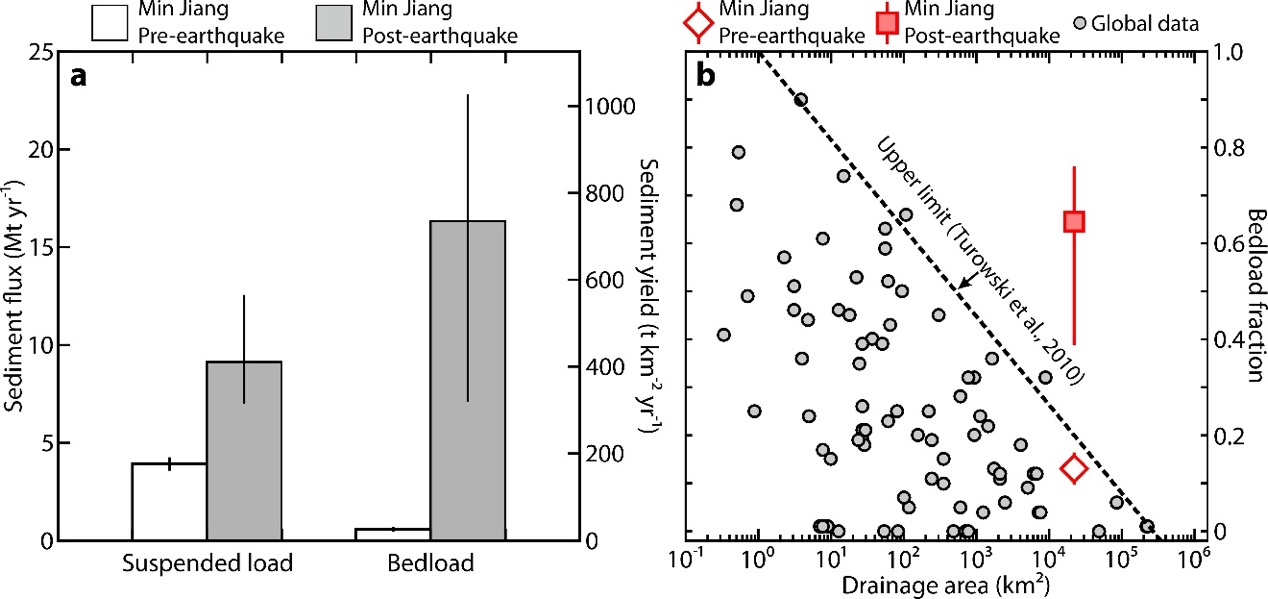

为回答这一国际科学难题,由地球环境研究所、南加州大学、牛津大学等组成的国际团队,针对2008年汶川地震引发的滑坡物质及河流沉积物开展了长期连续的监测(图1)。自2009年开始,该研究团队每2-3年一次在紫坪铺水库进行沉积物声学扫描和取样。通过分析2012、2015和2018年水库沉积物的累积厚度变化,结合滑坡体和河床粒度实地测量、钻孔精确沉积厚度和组成等大量野外调查数据,定量获得了地震前后沉积物通量、产率及其河床沙组分的变化(如图2所示)。研究结果表明,地震发生后岷江的总沉积通量增加了近6倍,其中河床沙(粗颗粒沉积物)通量却增加了20倍,约占总沉积物的65%,而在正常山地河流中,河床沙的比例通常只有20%左右。

图2 汶川地震前后的沉积物通量、产率及其河床沙组分的变化

以往对极端事件的环境示踪研究一般关注河流悬浮物这类简单的、易监测的细颗粒沉积物通量和组成变化,本研究在国际上首次定量评价了地震后河床沙这类粗颗粒沉积物通量及其长期变化。研究团队指出,这种大规模河床沙搬运对河道组成和结构造成的影响要比我们预期的更大更久,包括抬高河床、增加洪水风险等。该项成果给我们的启示是,地震发生是瞬时的,但它们引发的地质环境风险并非短期事件,而可能持续数十年或更久,甚至改变一个区域的生态与社会发展轨迹。

该成果于2025年8月13日发表于《Nature》。加州大学圣塔芭芭拉分校的李根博士为第一作者,地球环境研究所金章东研究员为第三作者,张飞研究员和汪进研究员均深度参与了该项研究。金章东研究员团队共同承担了水库多次沉积物厚度声纳扫描,提供了精确的沉积物累积深度、库区河床大颗粒砾石堆积等关键数据。研究工作得到美国自然科学基金和国家自然科学基金(42221003、41930864)等项目的联合资助。该研究团队自2009年以来,十六年如一日,持续监测2008年汶川地震地表环境效应。这是该团队在Science Advances、Geology、EPSL等发表系列论文后的又一项重要成果。

论文题目:Li G K, West A J, Jin Z, et al. Large riverbed sediment flux sustained for a decade after an earthquake. Nature 644, 398–403 (2025).

原文链接: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09354-8

附件下载: