Science:我室联合揭示火热量释放对美国野火空气污染的影响

气候变暖大背景下,全球野火活动愈加活跃,特别是在北美等地。传统研究普遍强调,野火产生的气溶胶及其远距离输送会导致大范围空气质量恶化。

然而,研究团队在梳理全球野火研究时,敏锐识别出两个关键问题:一、基于观测事实,美国西部极端野火时,气溶胶并未如预期般频繁且大范围覆盖东部地区;二、传统模式在模拟此类事件时,显著高估了东部地区的气溶胶浓度,与观测相悖。这一矛盾揭示出野火气溶胶跨区域过程的复杂性,亟需深入探究并厘清其背后的成因和机制。

我室魏麟懿副研究员联合复旦大学、美国Scripps海洋研究所等多家单位科研人员,基于多源观测,首先厘清并揭示:当美国西部发生极端野火,受直接影响的西部地区PM2.5浓度会显著上升;但在千里之外的东部地区,PM2.5浓度却出现“反常”下降。

随后,基于地球系统模式,研究团队构建并验证了机制链条如下:“火灾热量—气象要素—跨区域空气污染”。在将观测反演得到的火灾热量引入地球系统模式后,多源模式结果均表明:只有同时纳入火释放的气溶胶和热量,模式试验才能准确模拟美国西部野火发生时,西部PM2.5上升、东部PM2.5下降”的观测现象。仅纳入火热量的试验证实,东部PM2.5下降来自于火灾热量的影响。

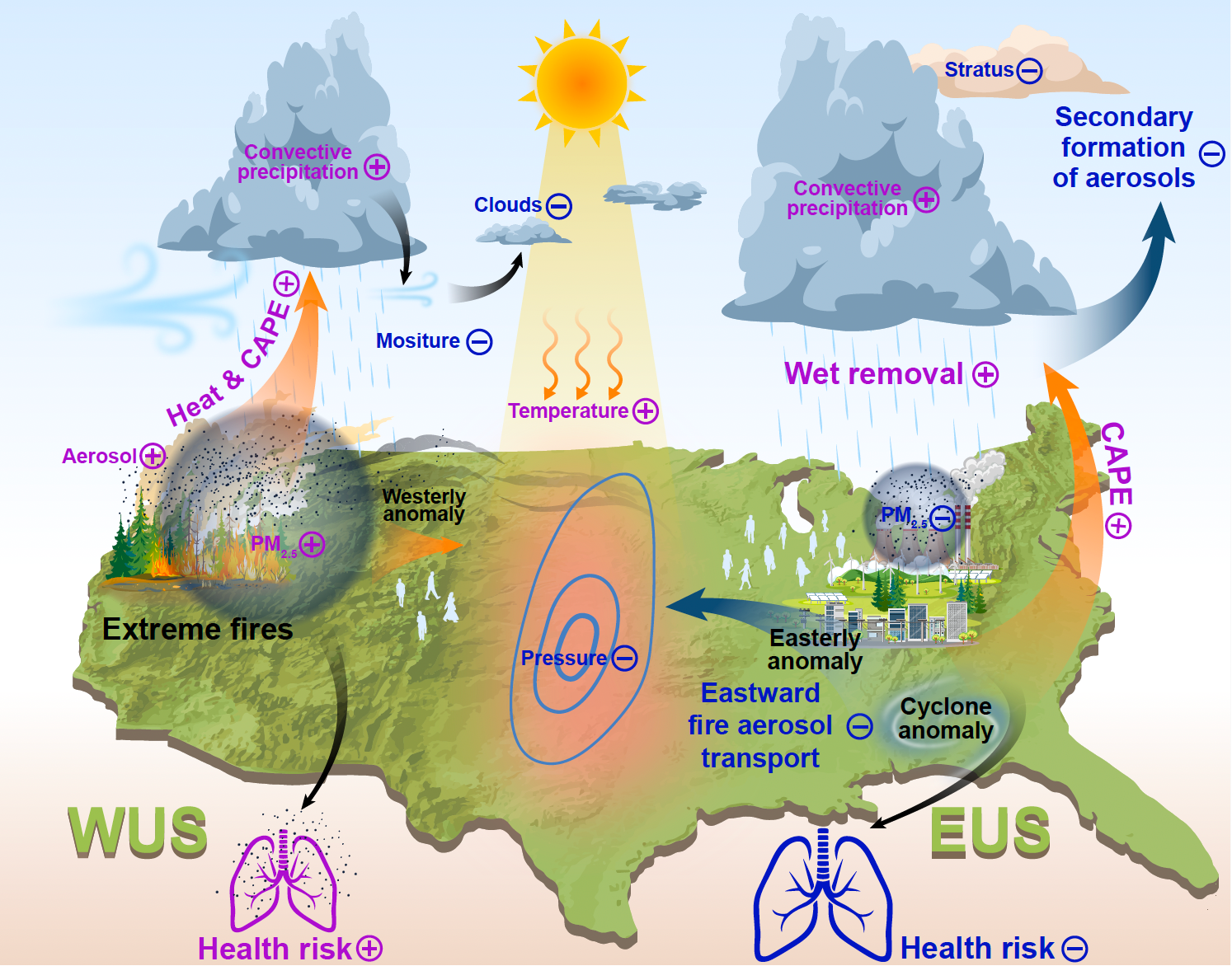

进一步,研究团队通过追踪大气环流的变化,成功揭示物理机制如下:西部野火释放的热量触发强对流,其产生的降水消耗了向中部输送的水汽,导致美国中部干燥少云,引发中部近地层气温升高与低压异常;随后,中部的低压异常促进美国东部气旋生成,并推动东风异常。因此,在东部气旋异常增强对流性降水和“湿清除”、东风异常有效抑制西部野火烟雾向东部扩散的双重作用下,东部PM2.5浓度显著下降。至此,野火热量跨区域影响空气质量的完整路径得以明晰。

此外,研究团队结合全球暴露死亡率模型,发现仅考虑野火气溶胶的影响,将会高估健康风险——全美因PM2.5导致的过早死亡人数会被多算约1200例;结合经济模型得出经济损失高估约33亿美元。

这项研究不仅揭示了地球系统中“小区域热源-大尺度气候”的隐秘关联,更直接关乎到人类对野火影响的认知偏差问题。不仅如此,对火热量的考量有望促进火灾管控等方面的跨区域合作,为气候预估提供更科学的导航图,助力人类更好地理解和应对地球气候系统的复杂变化。

成果以“火释放的热量影响美国野火空气污染”(Fire Heat Affects the Impacts of Wildfires on Air Pollution in the United States)为题,2025年9月12日发表于《科学》(Science)杂志。中国科学院地球环境研究所魏麟懿副研究员为论文共同第一作者。

论文合作者包括复旦大学大气与海洋科学系的王勇教授(通讯作者)、其指导的博士生马启涵(共同第一作者)、美国Scripps海洋研究所的Guang J. Zhang(张广俊)教授和中国科学院大气物理研究所的王斌研究员。研究得到科技部重点研发项目和国家自然科学基金资助。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads1957

考虑火热量后,美国西部野火影响全美空气污染和健康的机制

附件下载: