我室在陆生蜗牛壳体高分辨率碳氧同位素研究方面取得新进展

陆生蜗牛广泛分布于全球各类陆地环境,其碳酸盐壳体在考古和地质记录中可稳定保存数万年至百万年,为重建地球系统的短期至长期变化提供了独特而宝贵的材料。壳体的氧同位素(δ18O)与碳同位素(δ13C)的组成,能够揭示过去的降水状况、植被类型及水文条件等环境信息。随着分析技术的发展,越来越多的研究通过单个蜗牛壳体内部(intra-shell)高分辨率采样(mm至µm)与稳定同位素分析测试,来获取季节甚至天气尺度的气候变化信息。然而,蜗牛在生长过程中也会受到生理因素的影响,如生长速率、碳酸盐摄入量与代谢活动等,这些过程可能干扰壳体同位素记录对环境信号的准确反映。

针对这一科学问题,我室“气候变化集成-模拟-同化-预测(CLIMAP)”团队,基于实验室培养的非洲大蜗牛(Achatina fulica)与四川攀枝花地区的野生蜗牛样品(Lissachatina fulica),开展了壳内高分辨率稳定同位素(δ18O和δ13C)分析,系统探讨了壳体氧、碳同位素在蜗牛个体发育过程中的主要控制因素。

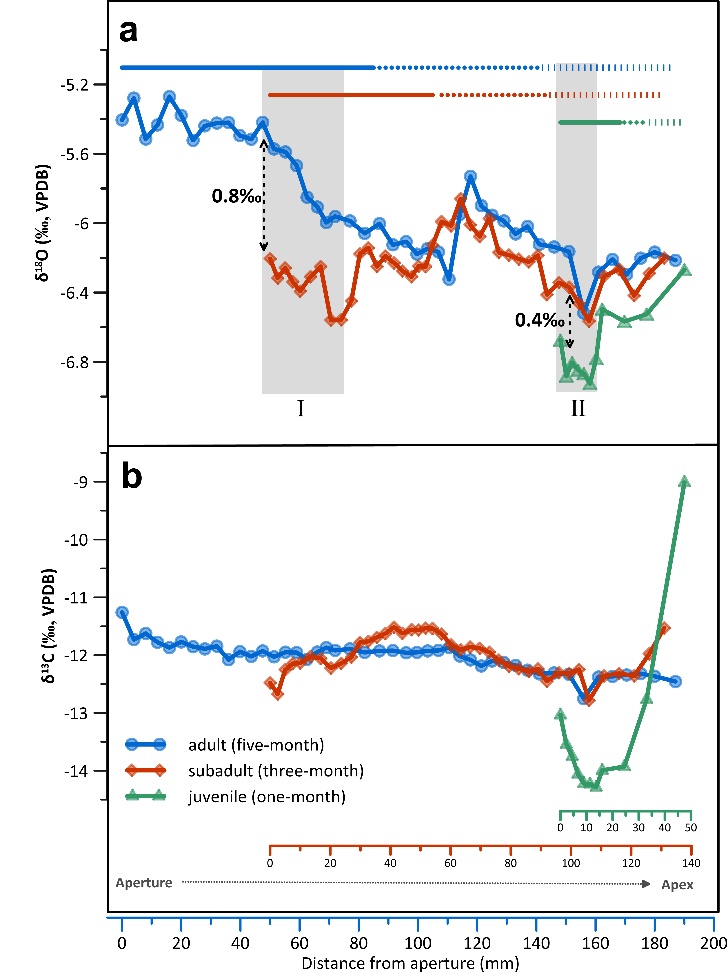

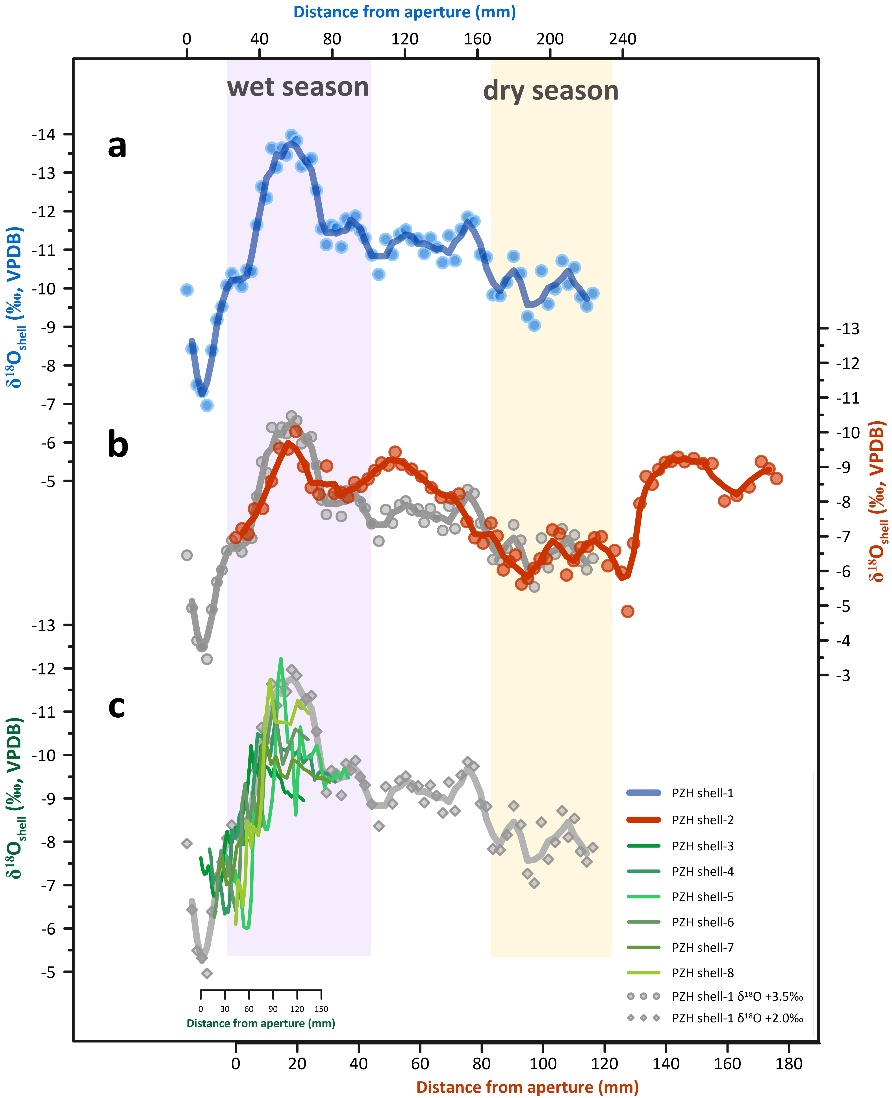

研究结果显示,在室内培养条件下,成年蜗牛壳体δ18O值较幼年个体最高富集可达0.8‰,推测与壳体矿化程度和新陈代谢过程的变化密切相关;而亚成年和成年个体的壳体δ13C值较幼年个体富集约1.3‰,可能与碳酸盐摄入比例增加有关。相比之下,野外样品中不同年龄个体的δ18O序列变化趋势具有高度一致性,主要反映降水的季节性变化,生理效应干扰较小,支持其作为季节尺度气候重建的可靠指标。野外蜗牛壳体的δ13C值基本落在典型C3植物食物来源的范围内,但将其用于植被演变重建时仍需考虑碳酸盐摄入及摄食偏好等因素的影响。

该项成果近日发表于Geoscience Frontiers期刊,宗秀兰博士为论文第一作者,董吉宝副研究员为通讯作者。研究工作获得国家自然科学基金(42377445,42402197)、第二次青藏科考(2019QZKK0101)、中国科学院青年交叉团队(2024000021)、陕西省杰出青年科学基金(2025JC-JCQN009)以及中国科学院青年创新促进会等项目的共同资助。

论文详细信息如下:

Xiulan Zong,Jibao Dong*,Hong Yan,Yougui Song,Huifang Liu,Shugang Kang,Zheng Wang,Hongxuan Lu,Yunning Cao,Guozhen Wang,Chengcheng Liu,Yana Jia,Qian Zhang,Haijiao Gan,2025. Intra-shell stable isotopes in land snail as proxies of seasonal climate variability: Ontogenetic evidence from cultured and field specimens,Geoscience Frontiers,16 (6),102164. https://doi.org/10.1016/j.gsf.2025.102164.

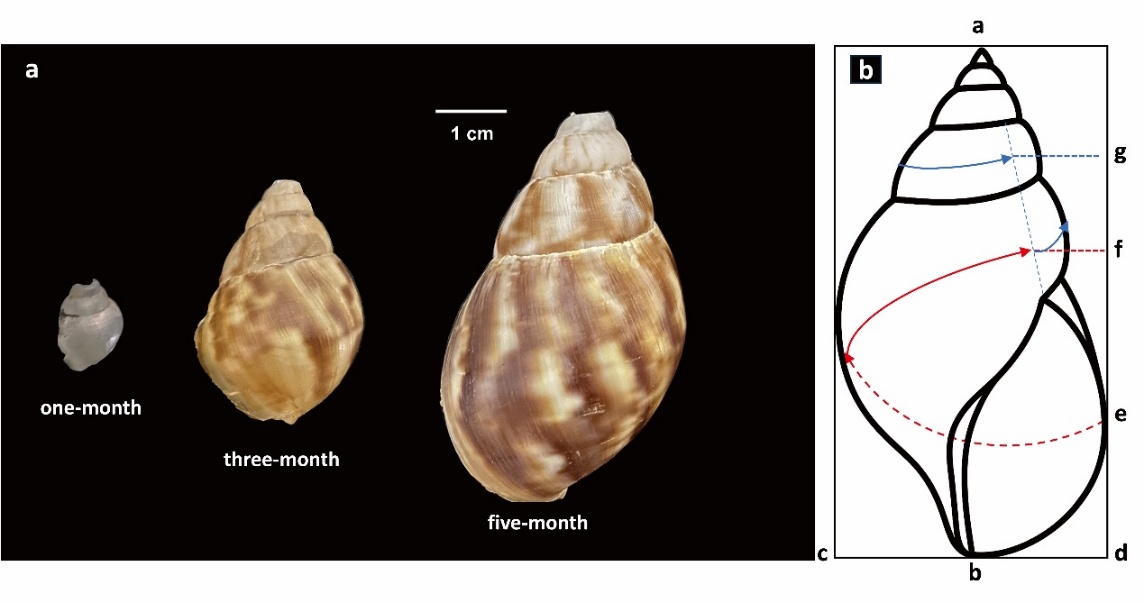

图1. (A)实验室培养的不同生长阶段的非洲大蜗牛(Achatina fulica); (B) 蜗牛壳体形态参数测量示意图。

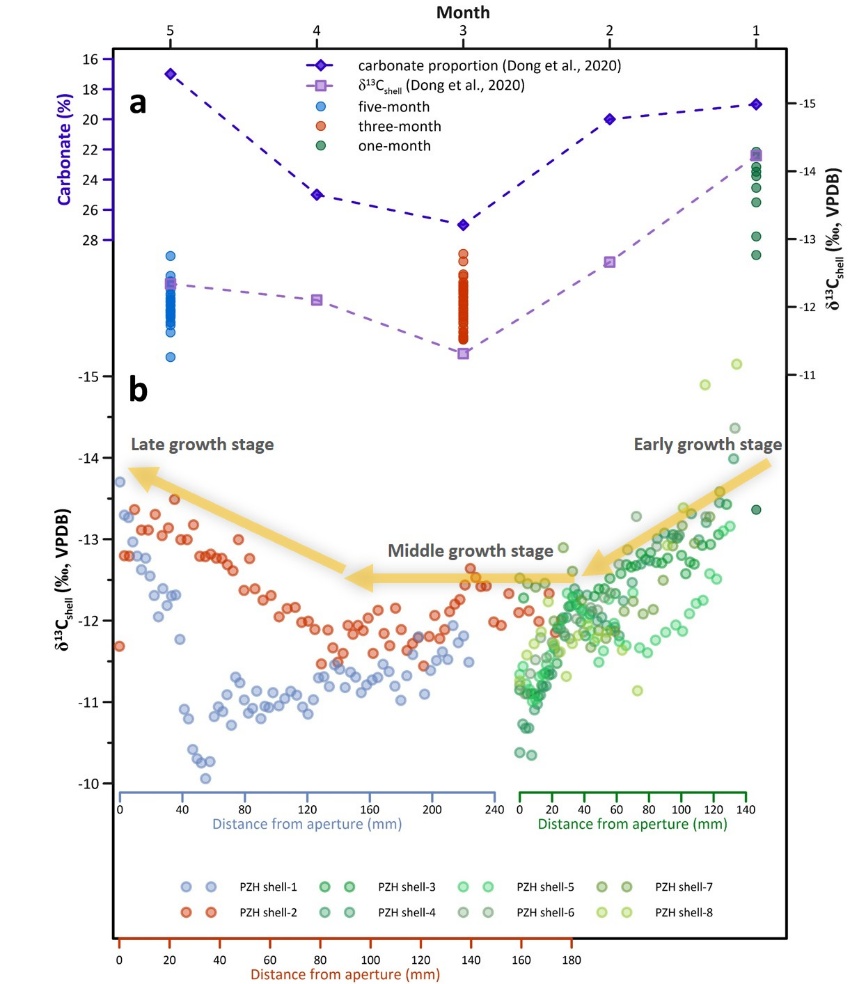

图2. 室内培养的非洲大蜗牛(Achatina fulica)壳内δ18O(a)和δ13C值(b)沿生长带的变化。x轴为从壳口(0 mm)到壳顶的距离。

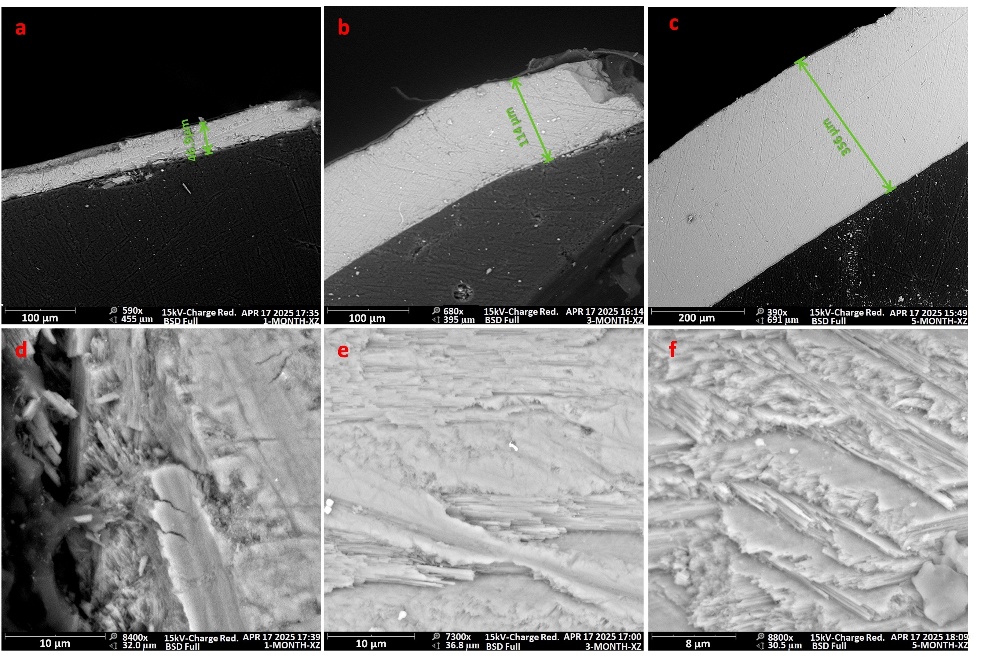

图3. 室内培养的不同生长阶段的Achatina fulica SEM图像 (a–c) 1个月、3个月和5个月龄个体壳口附近的横截面厚度SEM显微照片. (d–f) 1个月、3个月和5个月龄蜗牛壳体横截面微结构的高倍放大SEM图像。

图4. 不同年龄的非洲大蜗牛(Lissachatina fulica)高分辨率δ18O序列(野外样品采自四川攀枝花)。

图5. 室内培养的Achatina fulica和野生Lissachatina fulica壳体不同生长阶段的δ13C对比。

附件下载: